贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“振华新材”或“公司”)成立于2004年4月,2018年由深圳市整体迁移至贵州省贵阳市,主要经营场所位于贵州省贵阳市高新区、黔西南州义龙新区,控股股东为中国振华电子集团有限公司,实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。公司于2021年9月14日在上交所科创板挂牌上市(股票简称:振华新材;股票代码:688707)。

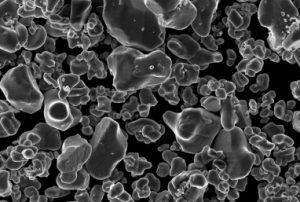

公司自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售,主要提供新能源汽车、3C消费电子所用的锂离子电池正极材料。新能源汽车领域用正极材料,涵盖包括中镍、中高镍及高镍在内的多种型号一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料(NCM),是公司的核心竞争产品;消费电子用正极材料,主要包括高电压钴酸锂、复合三元正极材料以及一次颗粒大单晶三元正极材料。此外,公司前瞻性布局钠离子电池正极材料,截止2022年底已率先实现十吨级销售。

公司现有两个生产基地,分别位于贵阳和黔西南州义龙新区,截至2022年底,公司已建成年产6.2万吨正极材料生产线。公司于2009年在国内外较早完成镍钴锰酸锂三元正极材料一次颗粒大单晶材料的研发及生产。经多年的研发及培育,公司已掌握一次颗粒大单晶镍钴锰三元材料合成技术、大单晶无钴层状结构镍锰二元材料合成技术、高电压钴酸锂材料合成技术、多晶镍钴锰三元正极材料合成技术、尖晶石结构复合改性材料合成技术、正极材料掺杂技术、正极材料表面改性技术等一系列具备自主知识产权的核心技术,在一次颗粒大单晶三元正极材料领域技术水平处于行业领先地位。同时,公司已掌握多元素协同掺杂、晶体结构调控、低pH值及低游离钠控制、形貌尺寸及颗粒粒径调控等多项核心技术,构成公司钠离子电池正极材料业务的核心竞争力。公司相关产品和技术已获多项专利授权,先后获得中国专利优秀奖、贵州省专利金奖、贵州省科技进步二等奖、贵州省科技成果转化二等奖、2020年贵州省高价值专利等国家级、省部级奖励9项。2018年12月,公司成功进入工信部第三批《锂离子电池行业规范条件》企业名单。

回顾

2022年业绩符合市场预期,2023年第一季度业绩略低于市场预期

公司公布2022年及2023年第一季度业绩:2022年公司实现收入139.4亿元,同增152.7%;归母净利润12.7亿元,同比增长208.4%,业绩符合市场预期;2023年第一季度期间公司实现收入20.1亿元,同比下滑22.2%,归母净利润0.7亿元,同比下滑79.4%,由于资产减值损失,业绩略低于市场预期。

发展趋势

量:公司2022年出货高增,高镍+单晶+钠电持续放量;2023年第一季度出货有所下滑。2022年公司高镍三元稳定放量,实现收入50.75亿元,同增143%,超高镍也实现10吨级以上的出货。而中镍6系产品在高电压体系下持续体现竞争力,销售占比同比提升13.54ppt至15.85%。此外公司钠电正极材料已经实现累计出货10吨左右。整体来看,2022年公司实现三元销量4.4万吨,同比增长34.4%;1Q23期间公司出货0.7万吨,同比下滑30%左右,我们预计全年出货或有望达到5.5-6万吨左右。

盈利:单吨盈利彰显韧性。根据公司公告及测算,公司2022年单吨盈利约为2.9万元/吨,公司2023年第一季度期间单吨净利润约为1.1万元/吨,2023年第一季度单吨净利润下滑加多主要是由于销量减少导致费用摊销较高以及存货减值计提损失导致。预计随着加工费的逐步企稳以及排产的稳步上升,预计2023年全年单吨净利润有望恢复至1.2-1.4万元/吨。

盈利预测与估值

由于2023年第一季度碳酸锂价格快速下行,公司受到存货减值损失影响,净利润同比下滑,因此预计下调2023年和2024年净利润39.7%和36.0%至8.33亿元和10.94亿元,当前股价对应2023年和2024年17.3x和13.2x市盈率。维持跑赢行业评级,公司高镍、钠电业务持续放量,因此仅下调目标价至18%至45元,对应2023年和2024年23.9x和18.2x市盈率,对比当前股价仍有38%的上涨空间。

风险提示:新能源车销量不及预期,行业竞争格局不断加剧。